Textos de Rogério Santos, com reflexões e atualidade sobre indústrias culturais (imprensa, rádio, televisão, internet, cinema, videojogos, música, livros, centros comerciais) e criativas (museus, exposições, teatro, espetáculos). Na blogosfera desde 2002.

domingo, 6 de agosto de 2006

MUSEUS PORTUGUESES NÃO SABEM O QUE OS VISITANTES QUEREM VER

Título, final da peça e todo o conjunto do texto são de uma objectividade que desarma qualquer argumentação e que leva a fazer uma pergunta. O que anda a entidade responsável pelos museus a fazer: não conhece os seus públicos? Não sabe o impacto dos museus na economia do país?

Tudo muito estranho. Ainda bem que o jornal levanta estas questões!

sábado, 5 de agosto de 2006

SOFT NEWS

LIGHT NEWS

Confesso que, entre as hard news (factos), as soft news (interpretação) e as light news (fofocas e escândalos), prefiro as segundas. Os factos são relatados pelas televisão (guerra Israel-Hezbollah, atentados no metro e em autocarros em Londres, actuação de empresas e grupos económicos), mas é necessário formar a opinião pública através de análises e comentários (interpretação), como os editoriais de José Manuel Fernandes no Público e Nicolau Santos no Expresso. Mas certamente preciso também de estar atento às revistas de coração, que falam de casamentos, divórcios e nascimento de crianças nas novelas ou entre as estrelas que interpretam essas novelas; daí, comprar irregularmente as revistas cor-de-rosa e espreitar as primeiras páginas todos os dias.

Por isso, gostei de ler Paulo Querido no caderno de economia do Expresso, sobre os 15 anos da WWW (internet), a comemorar amanhã. E saudo o jornalista pela segunda semana consecutiva. Saíu do castelo que é a revista "Única", espaço de light news do semanário, para respirar, a semana passada em ensaio, esta semana em artigo factual. E também gostei de ler Ana Machado (com Julie Oliveira) no Público, ao escrever sobre as novelas juvenis e os prime-times das televisões comerciais, em estilo soft news.

Observação: apesar de levantar uma questão, há dias, sobre um trabalho produzido por Ana Machado, em termos de audiências dos jornais, tenho seguido atentamente o que ela escreve. Concluo que o Público melhorou muito na secção dos media, muito devido ao seu trabalho, em comparação com o Diário de Notícias, que perdeu fôlego desde o mundial de futebol.

AGENDA CULTURAL DE OEIRAS

Ali, conta-se a história de António Bessone Basto, 60 anos, atleta internacional nomeadamente em andebol, natação e mergulho, tendo passado profissionalmente pela Guerin e Varig e, agora, retirando o seu rendimento do mar. Neto do fundador do Sport Algés e Dafundo, atravessava o Tejo aos oito anos de idade em 58 minutos. Copiava, assim, o avô, que também atravessava o Tejo, deixando uma roupa em Lisboa e vestindo outra roupa em Cacilhas, para ir namorar com a avó.

Mas a agenda dá conta de animação de época nos jardins históricos de Oeiras e muitas outras coisas.

sexta-feira, 4 de agosto de 2006

O EDITORIAL DO PÚBLICO DE HOJE

José Manuel Fernandes escreveu um excelente editorial, intitulado A mentira na verdade, onde destaca as notícias dadas sobre acontecimentos trágicos como o recente massacre em Qana, no Líbano, e a posterior correcção do número de vítimas. Segundo o director do jornal, o número de vítimas foi menos metade do anunciado inicialmente, embora reconheça que "a notícia não teve o mesmo relevo porque recolocar o drama numa dimensão menos trágica não tem idêntica capacidade de suscitar emoções".

Lembra ainda outro episódio sangrento, o das vítimas mortais dos atentados de Londres, em Junho do ano passado. As pessoas já não se recordam dos nomes das vítimas, mas apenas a de Jean Charles de Menezes, assassinado pela polícia, que o confundiu com um terrorista dos atentados. E à pergunta "por que será que recordamos um e não outros"? responde assim: os extremistas têm "uma estratégia que resulta porque cria uma espiral de ódio que mina o terreno aos moderados".

No geral, eu estou de acordo com o editorial. Tem uma sólida argumentação e toca pontos essenciais sobre a cobertura das notícias.

Contudo, quero destacar dois níveis de interpretação que a leitura do editorial me propicia. Primeiro, quem escreve as notícias, quem transmite os números de mortos e os nomes de um ou outros desses mortos, quem destaca, quem cria emoções, são os jornalistas. Estes são os mensageiros e os intérpretes do que acontece. A opinião pública forma-se com estas informações. Logo, dizer que a opinião pública não entende que "os combates estão a ser travados com armas desiguais" parece-me difícil de sustentar. A opinião que eu formei foi-me dada pelos jornalistas e pelos comentadores que escrevem nos jornais. Não estou no local, apenas leio e vejo o que me dão as notícias.

Os jornalistas servem-se de fontes oficiais, como o secretário-geral da ONU. Se a perspectiva dele está errada ou é tendenciosa, como posso eu desconfiar, pois quem me dá a notícia é um jornalista que acredita naquela fonte oficial?

Em segundo lugar, e sem querer ser simplista, há os simpatizantes dos israelitas e os simpatizantes dos árabes - cada lado vê as notícias conforme os seus interesses. Eu leio jornais portugueses (e às vezes ingleses) e vejo televisão generalista e serviço prestado pelo cabo. Se me inclinar cultural ou ideologicamente para um dos dois lados de interesse, a minha leitura das notícias é enviesada. A opinião pública faz-se destas ambiguidades, e o melhor trabalho jornalístico é inglório.

O leitor - a opinião pública - tem de sopesar os interesses da fonte que dá informação e a perspectiva do jornalista (nem sempre objectivo) com o modo com que o próprio leitor olha o mundo. Não vejo grandes inconvenientes nesta desconstrução da recepção, como Stuart Hall frisava na sua investigação: 1) leitura conformada ao que é dito, 2) leitura contrária ao que é dito, 3) leitura negociada (aceito parte e rejeito outra parte).

A questão principal é que a guerra existe. E morrer xis ou metade de xis é igualmente violência. Como dizia Luís Afonso no seu imbatível Bartoon de um destes dias: à afirmação do cliente que os israelitas não eram contra os libaneses, respondia filosoficamente o homem do bar - sim, o que seria deles se fossem contra.

quinta-feira, 3 de agosto de 2006

CINEMA, TELEVISÃO OU JOGOS

Para ele, os vários países seguem estratégias diferentes, ora assentes na iniciativa privada (caso do mercado norte-americano e inglês) ou apoiadas no Estado (caso de países europeus como a França e Portugal). Falar de cinema, ficção televisiva ou jogos quer dizer que "cada uma dessas indústrias culturais combina uma rede de competências e necessidades técnicas e tecnológicas que permite depois sustentar um outro conjunto de entidades e produtos culturais muito diversificados".

Gustavo Cardoso aponta a sequência das estratégias particulares: "Os EUA optaram claramente pelo cinema (assim como a Nigéria) e depois seguiu-se a ficção televisiva e os jogos, o Japão optou pelos jogos de computador, a Índia por um misto de cinema e jogos (em outsourcing para empresas estrangeiras) e o Brasil pela ficção televisiva. Na Europa a França optou por um misto de cinema e jogos (mas as empresas francesas após um período inicial de prosperidade vieram a perder terreno), a Itália pela ficção televisiva a par do cinema, a Espanha pelo cinema e a Inglaterra pela junção de cinema, produção de ficção “estilo BBC” e jogos de computador e consola".

E quanto a Portugal? Ver o que diz Gustavo Cardoso nesse seu editorial.

EDGAR MORIN

O link para ver o vídeo é este.

[Obrigado a Liliana Basile, argentina a viver em Washington D.C., pela informação]

quarta-feira, 2 de agosto de 2006

CONSTANÇA DE ALMEIDA LUCAS, OS SEUS TRABALHOS E A REVISTA GERMINA LITERATURA

Agora, ela chama-me a atenção para a revista Germina Literatura, na qual tem uma colaboração a ver. A ilustração acompanha o poema palavra, de que retiro a parte inicial: "Perdi-te sem nunca te saber/envelhecemos os sons/cansada de maus usos".

Nascida em Coimbra, Constança Lucas foi aos 18 anos viver para S. Paulo. Ilustradora, professora e artista visual, tem licenciatura em Artes Plásticas pela FAAP-SP e está a fazer o mestrado na Escola de Comunicação e Arte da Universidade de S. Paulo (espaço universitário de grande reputação).

terça-feira, 1 de agosto de 2006

MEMÓRIA DA RÁDIO

Escreve António Silva: "A autorização para a publicação deste programa foi uma cortesia de Ana Aranha e Rui Pego, director de programas da RDP Antena 1. Uma vez que este programa é propriedade da RDP não é permitida a sua disponibilização em Podcast".

BLOGUES E OPINIÃO PÚBLICA

No âmbito da cadeira de seminário do 4º ano de licenciatura de Relações Públicas e Publicidade do INP (Instituto de Novas Profissões), e orientada pelo professor Nuno Brandão, Vanessa Silva escreveu uma dissertação sobre blogues e opinion-makers na imprensa escrita. Aqui fazemos uma resenha desse trabalho, agradecendo à autora o ter-nos facultado uma cópia.

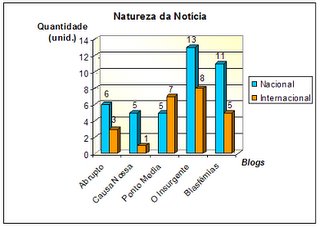

Analiso os resultados do seu estudo empírico sobre blogues (pág. 53), em que ela procura "estabelecer uma relação comparativa entre os assuntos abordados em alguns blogs portugueses com os artigos de opinião publicados em jornais diários e generalistas portugueses". Assim, para a escolha dos blogues, recorreu ao Top100 do blogómetro presente no sítio Weblog, "organizados de acordo com a média de visitas diárias", restringindo a sua escolha a cinco blogues que "abordassem diversos temas da actualidade", com "assuntos pertinentes e de conhecimento e interesse público, alguns são um pouco tendenciosos": Abrupto, Blasfémias, Causa Nossa, O Insurgente e Ponto Media, escolha feita no dia 10 de Janeiro de 2006. Quanto aos jornais, escolheu Diário de Notícias, Público e Correio da Manhã.

Para estudo, organizou as notícias quanto à natureza nacional e internacional e atribuiu 16 categorias temáticas para catalogar os diferentes artigos de opinião: ambiente/natureza, arte/cultura, ciência/tecnologia, comunicação, desporto, economia, educação, figuras públicas, lazer/turismo, justiça, política, conflitos/manifestações, saúde, sociedade, trânsito/estradas e outros.

Vanessa Silva, no seu estudo, entende que, "Através da processo metodológico definido concluí, que a maioria dos artigos de opinião publicados são de índole nacional, tanto nos blogs como nos jornais diários. Quanto às categorias temáticas aferi, que em ambos os casos a mais mencionada foi a política. E em relação aos opinion makers, pode-se constatar que existe apenas um que publica artigos em simultâneo nos jornais e nos blogs, José Pacheco Pereira".

[observação minha: o blogue Ponto Media é do jornalista e chefe de redacção do Público, António Granado, e o blogue Causa Nossa tem, pelo menos, um autor de colunas de opinião, Vital Moreira. Tal pode amplificar a relação entre autores de blogues e autores de colunas de opinião nos media tradicionais para além do que Vanessa Silva apontou]

segunda-feira, 31 de julho de 2006

BERTA CARDOSO NO MUSEU DO FADO

Foi o irmão dela, Américo dos Santos, guitarrista amador, que a levou para a canção em 1927, tinha ela apenas 16 anos. Estreou-se no “Salão Artístico de Fados”, ao Parque Mayer. A passagem dos anos 1920 para a década seguinte, marcada pela ditadura e pela instauração da censura, assistiu igualmente ao aparecimento de publicações sobre o fado, dando conta das actividades de intérpretes, músicos, autores e compositores, com apontamentos biográficos, e com promoção de edições discográficas recentes e anúncios de espectáculos e digressões pelo país e fora dele.

Berta Cardoso seria capa de uma dessas revistas, logo em Outubro de 1930, a Guitarra de Portugal. Aí se escreveu que “chegou, cantou e venceu. E venceu sem esforço e sem exageros porque possui todos os requisitos necessários para ser cantadeira e triunfar”, com um “conjunto de dons próprios, que a impuseram sem favoritismos”.

A fadista actuava em situações distintas, que iam do teatro de revista a operetas, dos cafés aos salões de dança. Logo em 1929, aos 18 anos, actuou no teatro Maria Vitória, na revista Ricócó. Dois anos mais tarde, foi a Madrid gravar para a editora Odeon, acompanhada por Armandinho (Armando Augusto Freire) e Georgino de Sousa. Os seus êxitos “Lés a lés” e “Fado da Azenha” rapidamente se esgotaram.

Em 1932, pertencia ao elenco privativo do “Salão Jansen”, espaço prestigiado na rua António Maria Cardoso, em Lisboa. Nesse mesmo ano, foi ao Brasil (Rio de Janeiro, S. Paulo, Santos e outras cidades), no elenco da “Companhia Maria das Neves”, protagonizada por Beatriz Costa, e obteve substancial êxito.

A fadista, pioneira na internacionalização da música urbana lisboeta a par de Ercília Costa, voltaria a sair do país no ano seguinte, agora em direcção a África (Angola, Moçambique e Rodésia). O aparecimento de companhias fadistas profissionais, nessa época, facilitava a organização de espectáculos de grande peso.

Os anos seguintes continuariam a ser de grandes sucessos, e que passariam pela televisão, já nos finais da década de 1950. Mas a exposição patente no Museu do Fado esclarece melhor os seus passos, com recurso a cartazes, excertos de filmes e sons que ilustram a importância desta mulher no panorama do fado.

Museu do Fado

Para além da magnífica exposição permanente, onde se observam a reconstrução de ambientes (sala onde se canta o fado, oficina de construção de guitarras), exposição de violas e guitarras, cartazes e discos, este espaço em Lisboa tem-se dedicado, desde 1998, a exposições temporárias, que desvendam melhor o fenómeno deste tipo de música urbana, hoje despojada do lastro ideológico mantido pelo antigo regime político. Assim, em 1998, decorreu a exposição sobre a imagem do fado na arte portuguesa, enquanto que, em 1999, uma exposição de xailes mostrou a exuberância estética dos adereços das cantadeiras.

Em termos de actividades de investigação, catalogação, preservação e divulgação de património, o Museu estabeleceu um protocolo com a Universidade Nova de Lisboa para levantamento de pautas e acervo de discos (colaboração extensiva ao Museu do Teatro), para haver uma ideia mais precisa das existências físicas do fado. Ao mesmo tempo, procura fazer a edição de partituras e discografia do fado (identificadas 18 mil peças musicais, num arco histórico até 1950). Para este ano ainda, o Museu projecta editar, com prefácio de Rui Vieira Nery, os dois textos anteriormente referidos de Luiz Moita e Victor Machado.

[o texto seguiu de muito perto o catálogo Berta Cardoso, que acompanha a exposição, comissariada por Sara Pereira, que também me concedeu uma entrevista, facilidades de registo de imagens no Museu e autorização de reprodução de imagens do catálogo, e a quem agradeço sinceramente. O espólio de Berta Cardoso foi cedido por Américo Cardoso Bacelar e Ofélia Pereira, que tem o sítio Berta Cardoso; Ofélia Pereira, que manteve um contacto muito próximo com a fadista ao longo de muitos anos, projecta editar em breve um livro sobre sua vida e obra]

[a primeira parte deste texto passará hoje por volta das 10:00, como última crónica de uma primeira série na Antena Miróbriga Rádio ou 102,7 MHz (região de Santiago de Cacém) ]

domingo, 30 de julho de 2006

PAULO QUERIDO NO EXPRESSO DE ONTEM

Hoje, a literacia é bastante mais do que dominar alfabetos e gramáticas. Diz Paulo Querido: "Saber ler os media num contexto de supressão/compressão do tempo e do espaço é o rito de iniciação ao mundo comunicacional pós-Gutenberg". E destaca o mundo em que as crianças vêem muita televisão e, consequentemente, recebem muitas mensagens publicitárias, traduzíveis na necessidade de uma nova literacia mediática. Na sequência da leitura estimulante de Lawrence Lessig (Free Culture) , aponta essa literacia recente como crucial para a cultura da nova geração, de que o YouTube faz parte: os adolescentes deixam de ver a MTV, isto é, deixam de ver televisão, para passarem a ser televisão, construindo os seus próprios vídeos. Abandonada a televisão (e os media tradicionais), a relação com o mundo passa a efectuar-se, nas vertentes de informação, formação e lazer, pela internet (comunicação de espectro amplo) e pelo telemóvel (comunicação de espectro reduzido).

E aqui entra-se no centro do texto de Paulo Querido, embora apenas nos últimos três parágrafos do seu ensaio publicado no semanário e repercutido no seu blogue: como pode o professor captar a atenção dos alunos, se estes sabem "manifestamente mais sobre o que precisam [...] do que o suposto mestre? Como pode um pai nascido e crescido num mundo «read only» ensinar comportamentos e técnicas a um filho que cresce num mundo «read and write»? Para Paulo Querido, seguindo Lessing, o maior problema reside em os actuais letrados resistirem ao mundo «read and write».

É, certamente, um desafio, um grande desafio. Mas creio que poderíamos distinguir várias camadas - e reflectir sobre este optimismo tecnológico. Em primeiro lugar, há fundamentos que se mantêm: a língua, o alfabeto, a importância da comunicação interpessoal, a cultura e as tradições. Depois, os saltos tecnológicos criam gente de "dentro" e gente de "fora". Há os que aderem e os que recusam: nós não temos memória, mas a passagem da escrita manual para a máquina de escrever (no jornalismo, nos escritórios) - que terá ocorrido massivamente nas três primeiras décadas do século XX - causou enormes discussões. E maior discussão terá havido aquando da imprensa do já referido Gutenberg: maneirismos, formas artísticas, retórica, cultura, modificaram-se, ou morreram.

Em terceiro lugar, há a questão da velocidade de adesão. Nos outros momentos de ruptura tecnológica, houve um período de adaptação mais ou menos longo. A rádio precisou de quase uma geração para se tornar aceitável, no caso da transmissão de concertos (ao vivo versus por gravação em disco). Já a televisão, certamente devido ao poder da imagem, teve uma mais rápida adesão. A decisão de compra de um aparelho de rádio ou de televisão fazia-se atendendo ao poder de compra das famílias, em que componentes hoje desprezadas - como a harmonia da família, a formação e o lazer simultâneo - entravam em linha de conta. Quando surgiram os primeiros computadores domésticos (quinze anos atrás?), uma espécie de máquinas eléctricas de escrever mais avançadas, a adesão foi mais rápida e partiu dos pais tendo em conta a formação dos seus filhos. Basta olhar a publicidade da época, em que o computador era o garante de uma maior literacia. Dito de outro modo: quem não possuísse computador em casa era analfabeto funcional. Hoje, já passamos essa fase de distinção, pois os aparelhos banalizaram-se.

Com esta terceira reflexão, quero especificar que os tempos de adesão são, hoje, mais curtos e intergeracionais. Por necessidade de trabalho (ter correio electrónico), as empresas rapidamente se apetrecharam dessa valência. E, à internet, as empresas fizeram corresponder a intranet, a rede interna. Isso demorou algum tempo. Eu recordo-me desse tempo, que mediou entre 1994 e 1997, escassos dez anos atrás. E as empresas adoptaram a filosofia dos blogues de há 2-3 anos a esta parte. O que quer dizer, finalmente, maior rapidez de adesão devido a necessidades de trabalho - e não somente de lazer.

Uma quarta reflexão prende-se com a qualidade dos materiais que se produzem. Quando tive a primeira máquina fotográfica, gastei imenso tempo com ela - a ver as características técnicas, a experimentar o zoom, a profundidade de campo, a distinguir entre estéticas a preto e branco e a cores usando rolos com granulagem diferente, no sentido experimental do termo. Do mesmo modo quando tive uma simples esferográfica e um caderno, transitando da época da lousa de ardósia. A memória passou a existir no caderno, ao passo que o que fazia no quadro de ardósia tinha de ser limpo para fazer novas operações. Guardar, experimentar, comparar evoluções - eis um primeiro momento nesta reflexão. A qualidade gera outro momento. Muito do que eu escrevi em cadernos - poemas, esboços de contos - deitei fora algum tempo depois de executar. Eram simples experiências. Com as fotografias não segui esse rumo, pois havia um custo associado a cada imagem e porque elas retratavam um momento da vida.

Ora, os vídeos do You Tube são, a esmagadora parte deles, experiências, coisas domésticas, "apanhados" - que colocamos em rede porque pensamos que alguém vai apreciar. Mas o lugar certo deles é o apagamento real daqui a algum tempo. Porque o seu valor estético intrínseco é nulo. E o custo económico é negligenciável (após ligação à internet e aquisição de máquinas digitais de imagem). Aprende-se? Claro que sim. A nossa vida individual é feita de permanentes momentos de experiência.

Contudo, não gostaria de misturar forma com conteúdo. Digamos que, e de forma simples, as tecnologias são formas, são ferramentas. O domínio tecnológico é fundamental. Mas precisamos igualmente de conteúdo, de matéria (lazer, informação, formação). O desenvolvimento técnico é mais rápido, porque as ferramentas são desenhadas para uma rápida utilização. Fazer um vídeo e colocá-lo no You Tube é muito mais fácil do que fazer um filme de celulóide ou um vídeo analógico. Mas fazer um vídeo onde se fale da filosofia de Platão ou do cultivo de uma cepa de vinho com determinadas qualidades exige saber ou encontrar alguém que fale disso com conhecimento. O domínio técnico apenas é de ordem do espectáculo, do efémero, do que desaparece na espuma do dia seguinte. Amanhã, há necessidade de aprender outra e outra tecnologia.

E, para concluir, gostaria de dizer que não concordo com a ideia do desaparecimento dos intermediários, sejam letrados ou apenas o nosso patrão. Se atingíssemos essa utopia de ausência de professores, polícias, patrões e outra espécies de profissões ou estatutos que não gostamos muito, seria que iríamos ser todos realizadores de vídeo? O colocar uma experiência no You Tube passa a ser um património de todos e não um facto de distinção individual, excepto para os iletrados de vários níveis (os que não lêem a sua língua ou não falam outras línguas, como o inglês, os desempregados de longa duração, os provenientes de profissões de força manual, os mais velhos). Mas também para estes há reciclagem possível. E se vivemos num mundo de rankings, de classificações, isso significa que há os que avaliam e os que são avaliados.

sábado, 29 de julho de 2006

AGENDAS CULTURAIS

sexta-feira, 28 de julho de 2006

ELEMENTOS PARA A HISTÓRIA DO JORNALISMO PORTUGUÊS (SÉCULO XX)

Um dos tópicos investigados foi a lei da imprensa aprovada no tempo de governação de Marcelo Caetano (1968-1974). Para Ana Cabrera, foi criada a expectativa que Caetano seria um homem de mudança, face a Salazar. Desde 1968 que a imprensa (Diário de Lisboa, Diário Popular, A Capital) se referia à lei de imprensa, mesmo em artigos de fundo. Um abaixo-assinado, reunindo mais de 170 jornalistas de jornais de Lisboa e Porto, pediu-a; em 1971, surgiriam três propostas: dos próprios jornalistas e, na Assembleia Nacional, uma afecta ao Governo e outra assinada pelos deputados da ala liberal Sá Carneiro e Francisco Pinto Balsemão. Contudo, a lei de imprensa criada em 1971 e regulamentada em 1972 nada teria a ver com liberdade de imprensa, apesar da expressão atravessar todo o articulado.

Outro dos tópicos da investigação prende-se com o contexto económico dos anos 70. Para Ana Cabrera, a passagem de Marcelo Caetano pelo poder coincide com um período de compra dos jornais por grupos económicos. A imprensa é uma forma de afirmação desses grupos económicos. Caetano apoiou as aquisições: se um jornal estava em má situação financeira, eram feitos esforços para não acabar com o título mas vendê-lo a um grupo que o tornasse viável. O único jornal a fugir a esta tendênia seria o Diário de Lisboa.

Um terceiro tópico da entrevista a Ana Cabrera incide sobre a ideia de os jornalistas serem uma elite no Estado Novo. Apesar de reduzido (353 jornalistas em 1960, 717 em 1974), os jornalistas eram um grupo próximo do poder e os seus salários, apesar de não muito elevados, eram superiores aos de outros grupos importantes como o dos professores. Para a investigadora, os jornalistas reuniam três condições das elites: trabalho na área da cultura, próximo dos assuntos de interesse do Estado e salários elevados. Faltar-lhes-ia um indicador importante para a definição de elite: a preparação académica acima da média.

É exactamente a questão académica - e a necessidade de cursos específicos para o jornalismo - que um artigo, assinado por Fernando Correia e Carla Baptista, aborda. Publicado na revista Cultura, Revista da História e Teoria das Ideias (2005), com o título O ensino e a valorização profissional do jornalismo em Portugal (1940/1974), os dois investigadores destacam o I Curso de Jornalismo iniciado em 21 de Novembro de 1968, promovido pelo Sindicato Nacional dos Jornalistas. A duração do curso seria de quatro meses, quatro dias por semana, em horário pós-laboral com duas sessões de 50 minutos cada. Inscritos: 200 pessoas. Nuno Rocha, responsável pela publicação oficial do sindicato, exprimia-se assim: "o êxito da iniciativa excedeu as expectativas do sindicato".

As matérias e professores eram os seguintes: Língua Portuguesa (José Manuel Tavares), História Contemporânea (Joel Serrão), Doutrinas Filosóficas (Luís Ardisson Pereira), Direito (Nogueira de Brito), Economia (Xavier Pintado), História da Imprensa (José Manuel Tengarrinha), A Comunicação e os seus Meios (Navarro de Andrade), Prática da Comunicação (João Gomes), Sociologia da Comunicação (José Júlio Gonçalves), Técnicas Gráficas (Vítor da Silva), Panorâmica da Imprensa Estrangeira e Análise de Conteúdo (José Lechner). A maioria dos formadores eram professores universitários e liceais, enquanto João Gomes e José Lechner eram jornalistas e recém-licenciados pela Escola Superior de Jornalismo de Lille (França).

Com esta experiência, acumulada como outras propostas anteriores, o Sindicato Nacional de Jornalistas apresentou, em 1970, um "Projecto de Ensino de Jornalismo em Portugal", documento de 19 páginas assinadas por Manuel Silva Costa, presidente do sindicato, Jacinto Baptista, João Gomes, Cáceres Monteiro, José Lechner, Oliveira Figueiredo e Carlos Ponte Leça. O documento apontava a inexistência de uma escola de comunicação social, facto raro no conjunto de países do mundo. O projecto apontava para a existência de três níveis de habilitações: bacharel, licenciado e doutor. As cadeiras a ministrar incluiam sociologia, economia, história contemporânea, linguística, ciência política, sociologia da informação, jornalismo comparado e metodologia da pesquisa social. Mas a oposição ao projecto não permitiu a sua concretização.

O texto de Fernando Correia e Carla Baptista termina com informação sobre a primeira verdadeira escola de comunicação social, criada pelo ISLA (Instituto Superior de Línguas e Administração) - e que elimina a ideia do curso de Comunicação Social da Universidade Nova de Lisboa como o mais antigo do país. Em 1970, aquela escola superior solicitava a criação da Escola Superior de Meios de Comunicação Social (ESMCS), começando a funcionar no ano lectivo de 1971-1972. Tinha sustentação jurídica e económica (através do Banco Borges & Irmão, detentor dos jornais Diário Popular e Jornal do Comércio e da agência de publicidade Latina). O director da escola era o embaixador Martinho Nobre de Melo. José Lechner, já acima referido, era um dos docentes. A mudança de regime político e a nacionalização da banca afectaram a ESCMS, extinta já na década de 1980.

Notas finais: para além do lançamento em Setembro do livro Marcello Caetano: poder e imprensa, de Ana Cabrera, esta investigadora coordena o número 9 da revista Media & Jornalismo (do Centro de Investigação Media & Jornalismo), com textos de história da imprensa do século XX, a sair previsivelmente em Novembro.

quinta-feira, 27 de julho de 2006

À ATENÇÃO DOS DIRECTORES DE JORNAL E DOS PROVEDORES DO LEITOR

UMA DESTAS NOTÍCIAS NÃO É TOTALMENTE EXACTA

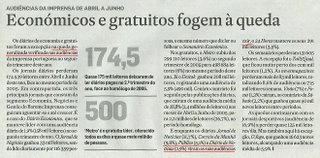

Diário de Notícias e Público tiveram uma leitura divergente dos dados do Bareme de Imprensa da Marktest, referentes ao segundo trimestre em termos de audiência e ontem divulgados.

O Diário de Notícias escreve (não assinado) que diários como o próprio e o Público "viram as suas audiências cair". O Público (assinado por Ana Machado) escreve que o Público foi um dos dois jornais que "mostraram maiores subidas de audiência" (no lead).

[para ampliar as imagens, clicar em cima delas, embora a qualidade possa não ser a melhor]

Ainda não li os dados da Marktest (a newsletter com tais dados costuma chegar a leitores como eu no dia seguinte ao da libertação da informação para os clientes que pagam), mas, pela leitura dos jornais (e da newsletter Meios & Publicidade que citei hoje de manhã), a comparação estabeleceu-se com dois valores: 2º trimestre de 2005 e 1º trimestre de 2006. A comparação com o 1º trimestre de 2006 é favorável ao Público, mas já não o é com o 2º trimestre de 2005 - daí o valorizar-se o positivo e remeter para o corpo do texto (que a jornalista faz bem) o negativo. Quanto ao Diário de Notícias, a análise da Marktest não permite um só sorriso.

O dia correu bem ao Público, pois, ao lado, o título de uma breve é A contratação. Onde se conta que o novo editor de economia veio do Diário de Notícias. É uma resposta a contratações no sentido inverso, mas parece resumir o seguinte: o modelo da edição do Diário de Notícias é bom e o do Público tem sido menos bom (incluindo o suplemento de segunda-feira).

Tenho de dizer que, na leitura de estatísticas de vendas e audiências, este comportamento dos jornais é recorrente - e magoa-me, enquanto leitor. Vou continuar a ser leitor dos dois jornais, mas garanto que olho para os jornais com crescente cinismo, tal e qual como os jornalistas olham os actores sociais e políticos que aparecem nas suas notícias. Os leitores são activos; e, se forem proactivos, deixam de comprar jornais.

ÁSIA DISCUTE FUTURO DO DIGITAL NA RÁDIO

No próximo mês, a partir do dia 14, em Kuala Lumpur, cerca de 40 especialistas asiáticos e de outras partes do mundo discutirão a importância da transição da rádio para a transmissão digital, na segunda convenção de rádio digital ABU.

Na convenção, e nas mesas redondas a decorrer na mesma altura, e para além da indicação dos desenvolvimentos tecnológicos, haverá uma focagem em temas de implementação e aplicação - factores de decisão, produção de conteúdos, padrões tecnológicos, recepção e consumo. Os diversos standards de rádio digital internacional (DABWorld, ISDB, HD Radio and DRM) estarão presentes.

Para conhecer melhor o programa, visitar www.abu.org.my/digitalradio.

QUEBRA DE AUDIÊNCIA NA IMPRENSA

[dados recolhidos da newsletter Meios & Publicidade de hoje; irei ler atentamente o que os jornais dizem sobre o mesmo assunto]

INVESTIMENTO PUBLICITÁRIO EM JUNHO

O top de anunciantes em Junho é o seguinte:

quarta-feira, 26 de julho de 2006

NÚMERO MAIS RECENTE DA REVISTA JORNALISMO & JORNALISTAS

COMO SÓCRATES CONDICIONA A INFORMAÇÃO

Em primeiro lugar, trata-se de uma matéria que importa muito aos jornalistas, na sua relação com fontes políticas. Relações mais amistosas ou mais distantes são as que se constatam ao compararmos os vários políticos - o que significa que eles são diferentes e têm comportamentos diferentes. Já a 1 e 2 de Setembro de 2005, escrevi aqui sobre o mesmo tema, a propósito de um artigo também de Ângela Silva (e outra jornalista, Sofia Rainho) sobre os homens que escreviam para o presidente Jorge Sampaio (Expresso, 11.11.2000) e de um outro trabalho saído no mesmo semanário a 22.2.1997 sobre António Guterres e a sua equipa de assessores para os media (texto de Orlando Raimundo). Daí, eu concluir que se trata de um tema recorrente, e ilustra o interesse que os jornalistas colocam na sua relação com as fontes políticas.

Em segundo lugar, a peça presente de Ângela Silva tem uma só fonte como interlocutora: Luís Bernardo (três vezes), assessor do Primeiro-Ministro. Nos momentos em que ela cita refere-se a Luís Bernardo, "explicam em S. Bento" (duas vezes), "O gabinete de Sócrates". Há ainda três citações atribuíveis a difusas fontes de outros ministérios - uma delas, com uma resposta extremamente desagradável (mal-educada) para a jornalista: "Vejo que gosta de emprenhar pelos ouvidos". O que quer dizer, parece-me, que se trata de comparar atitudes de dirigentes políticos no Governo e seus porta-vozes. Algumas não serão modelares.

Em terceiro lugar, deve encaixar-se o primeiro parágrafo e o último (aqui a última frase). Quanto a mim, é o núcleo do texto do Expresso. No começo da peça, a jornalista descreve as pretensões do governo anterior, de Santana Lopes, de querer uma central de comunicação sediada no Conselho de Ministros e com um director-geral, enquanto José Sócrates centraliza em si a comunicação do Executivo. No último parágrafo, Ângela Silva comenta que, a par do controlo da informação, existe uma política de anúncios, "já apelidada pela oposição de «propaganda»". Embora não queira ser simplista na análise, controlo de informação, propaganda e informação dos actos de governação fazem parte de um só corpo - a necessidade de um Governo falar de si e o interesse dos jornalistas em escreverem sobre o que o Governo diz. Há uma relação simbiótica de uns e outros pela procura (e fornecimento) da informação. O que pode divergir - e é o que acontece - é a posição pessoal de criar um corpo mais ou menos alargado de colaboradores na tarefa de divulgar informação governamental. Com mais um elemento: o que para o Governo é informação, para a oposição é propaganda. Basta mudar a direcção política do Governo, para os partidos inverterem a sua análise a esse fluxo de informação.

Em quarto lugar, e embora pareça verdadeiro o propósito do Primeiro-Ministro em "fechar as torneiras" da informação, continua a haver comunicação dos outros ministérios: os ministros falam, os assessores de imprensa existem. Talvez haja mais coordenação entre os vários elementos da governação, o que é mais sensato do que comunicar ideias novas todos os dias e esquecê-las no dia seguinte. O fundamental é que, hoje, um Governo existe se tiver uma boa política de mediatização. Claro que é a principal fonte de informação dos jornalistas, pois tem dados que mais ninguém possui - onde se aplica um investimento, que prioridades sociais e políticas, como se comporta o país em assuntos de relações externas.

Em quinto lugar, e que me recorde dos outros textos sobre o tema, não havia uma espécie de remoque na distinção entre comunicação e "jornalismo de intriga e politiquice". Isso não se virará contra o próprio Expresso, agora que o ameaça a sombra do futuro semanário Sol?

terça-feira, 25 de julho de 2006

Uma visão dos 50 anos das Tall Ships’ Races, por Maria João Eloy, arquitecta, a acompanhar texto a publicar no blogue infohabitar, possivelmente na próxima segunda-feira.

autoria: M.J.Eloy © 2006

Com esta designação, foi editado, pela Campo das Letras, um livro organizado por Gustavo Cardoso e Rita Espanha.

No livro, há contributos de Gustavo Cardoso, Rita Espanha, Daniela Santiago, Eduardo Cintra Torres, Tânia Soares, Susana Santos, Tânia Cardoso, Carlos Cunha, Pedro Pereira Neto, José Pedro Castanheira, Isabel Resende, Luís Proença, Artur Cassiano e Inês Pereira.

No ano passado, uma das notícias mais impressionantes da realidade nacional foi a do arrastão de Carcavelos [ver a minha reflexão, datada de 10 de Julho de 2005] (o arrastão ocorrera a 10 de Junho). Em que consistira? As notícias falavam de 500 indivíduos jovens e de cor, que tinham espalhado o terror na praia de Carcavelos, roubando tudo o que puderam.

Agora, na revista do ACIME (Alto Comissariado para a Imigração e Minorias Étnicas), do presente mês, Clara Almeida Santos, investigadora da Universidade de Coimbra, reflecte sobre o acontecimento. Segundo ela, tratou-se de "um momento muito importante na história da relação dos media com o tema das migrações e, sobretudo, das minorias étnicas. Os vários estudos sobre o retrato da imigração veiculado pelos media em Portugal têm dado conta de uma progressiva consciencialização por parte dos jornalistas das sensibilidades em jogo, acompanhada de um melhor tratamento da problemática. Problemática no sentido em que a palavra se opõe a acontecimento". E anota, mais à frente: "No caso do arrastão, juntam-se aos constrangimentos habituais o facto de o episódio ter acontecido a uma sexta-feira, feriado, estando pouca gente nas redacções, quase à hora do fecho da edição do dia seguinte, sem grande margem para confirmações".

Para Clara Almeida Santos, "Curiosamente, um ano depois, deu-se uma inversão do objecto de debate: interessam menos os supostos roubos e agressões levados a cabo por um número indeterminado de jovens do que o tratamento dado pelos media, esse sim no epicentro de todas as discussões". É que uma das questões mais importantes foi a ideia de pânico moral, em que, através da repetição de uma mentira, a qual não foi desmentida, aquela acabaria por se tornar verdade.

A FONTE NÃO QUIS REVELAR - OUTRA VEZ

Do título na capa (abandonado o subtítulo para o interior) veio-me à ideia o título do livro de Todd Gitlin (1980), The whole world is watching, cuja explicação surgia na página 187 (uma reportagem televisiva dava notoriedade nacional a um dirigente associativo, anónimo até aí).

O livro (255 páginas) é sobre as relações entre fontes de informação e jornalistas e tem como estudo empírico notícias produzidas nos anos de 1982 a 1994 acerca da saúde (mais propriamente VIH-sida).

Do livro, deixo um pequeno texto, à guisa de promoção (pág. 65):

- A grande alteração [do Diário de Notícias] de 1984, com Mário Mesquita como director, foi quando o jornal passou de broadsheet para tablóide, em 21 de Maio. Depois, em Dezembro de 1988, o conselho de gerência destituía a direcção liderada por Dinis Abreu, mas, em Janeiro seguinte, a direcção era reposta. Tal acto revelou o peso da direcção e da redacção sobre a administração estatal e abriu caminho para a privatização do jornal, que decorreria a 15 de Maio de 1991, rendendo ao Estado quase 42 milhões de euros (8,4 milhões de contos). O grupo Lusomundo passava a deter a maior parte do capital (dois milhões de acções), acumulando com a maioria de capital no Jornal de Notícias (Porto). Em 1989, a tiragem do jornal andava nos 60 mil exemplares. No final do Verão do ano seguinte, a velha rotativa dava lugar ao offset: a profissão de tipógrafo pertencia ao passado.

A FONTE NÃO QUIS REVELAR

segunda-feira, 24 de julho de 2006

Soube hoje, por colegas e jornalistas, que já saiu o meu livro A fonte não quis revelar - um estudo sobre a produção das notícias.

A editora - Campo das Letras - ainda não me informou de tal. Será que se zangaram comigo? Ou: como gosto de andar em cima das novidades mas nem sequer sei da saída de um livro meu, isso significa que estou a perder qualidades?

Vou sair agora, a ver se descubro um exemplar e comprá-lo. Estranho, não?

Actualização (21:49) - não encontrei o livro na livraria mais perto de casa, mas já sei que custa €13,66 (na FNAC, com desconto, o preço é de €12,29). Amanhã, irei comprar um exemplar, contribuindo para os meus próprios direitos de autor! E descobri haver um outro Rogério Santos, que tem um livro chamado Handebol 1000 exercícios. Afinal, há sempre um homónimo desportista; só não sei o que faz o h em handebol. Actualização de actualização (21:57): o autor do handebol é brasileiro (logo, a grafia está correcta), de nome completo Lúcio Rogério Gomes dos Santos, o livro vai na quarta edição e tem mais dois trabalhos publicados e intitulados Hidrofitness e Hidro 1000.

SOBRE A PRODUÇÃO DE UMA TELENOVELA

O primeiro nome seria Um lugar ao sol. Mas, como as mulheres apareciam como as grandes feras da história, o título definitivo fixou essa característica. A Casa da Criação, empresa responsável pelo argumento e diálogos da novela, fez reuniões frequentes com responsáveis da TVI (e da NBP), para aferir os resultados. Assim, conclui-se, a novela é um trabalho colectivo, a nível de texto e da direcção artística, e que segue estudos de mercado feitos pelo cliente.

Um objectivo inicial reside na definição de público-alvo. Dada a especificidade da TVI, canal popular, procura-se que a novela alcance a família (mas englobando variáveis de heterogeneidade a nível social e etário). Depois, atende-se à estrutura da escrita, com a ideia de núcleos e fases da história. No caso de Queridas feras, a história centrava-se em torno de duas famílias rivais, os Guerra e os Gama, mais duas ou três famílias, um grupo de amigos que vem de fora e personagens isoladas como Mónica. Dos temas, os guionistas destacariam “pais separados” e parque temático.

O plano de acção inclui uma sinopse de cada cena, trabalho distribuído pelos cinco guionistas. Um guião pronto tem 50 páginas, de 25 a 30 cenas. Há uma pessoa a rever cada episódio na Casa da Criação, que coordena a equipa de guionistas. Quando a novela começou a ser escrita, a história tinha 120 episódios, mas subiu para 220, a meio do processo. Por vezes, a equipa de produção sugere temas e pede para desenvolver personagens secundárias, no sentido de criar a multi-história e ultrapassar o triângulo dos protagonistas.

Um segundo assunto é o dos espaços geográficos de filmagens exteriores. Dado a história passar-se no Alentejo, a câmara municipal de Évora manifestou imediato interesse em colaborar, chegando à forma de protocolo com a NBP. Ideias: divulgar o património arquitectónico de Évora, o rejuvenescimento do Alentejo e a qualidade de vida no interior do país. Assim, em termos de história, a arquitecta Mónica (desempenhada por Fernanda Serrano) tinha um apartamento em Évora, o jovem Alex (desempenhado por José Fidalgo) fora passar férias numa barragem alentejana e procurou trabalho no parque temático Safari Park (em Santiago do Cacém). A novela começara com um conde (de Monte Belo), arruinado, e com um grande rival, Afonso Guerra, um novo-rico regressado da Austrália, e que residia na praça do Giraldo, o coração da cidade de Évora.

Quanto ao Badioca Safari Park, juntou-se a ficção e a realidade. Os visitantes que se deslocam no parque temático fazem-no por três razões: ver aves e animais da quinta e fazer o safari propriamente dito. Os animais incluem zebras, antílopes, búfalos de água, tigres de Bengala (estes em cativeiro) e girafas (um dos exemplares dá pelo nome do parque, Badoca).

Pela complexidade e duração da novela, a sua realização recai em três profissionais. O principal realizador, Manuel Amaro da Costa, via-se como maestro numa orquestra, dada a relação estabelecida entre os vários sectores, e tinha Patrícia Sequeira e Telma Meira como co-realizadoras. Aqui, há uma repartição de equipas que filmam exteriores e interiores. Os cenários, construídos por Raul Neves, são um outro elemento a destacar, pois a ligação entre exterior e interior de um cenário tem de ser realista. Um ensaio precede cada cena gravada, em que três câmaras se situam na parede que falta na sala.

Um quarto tema que destaco é aquilo a que se chama picos de acção. De cinco em cinco episódios, há uma história que acaba – precisando de um pico de acção para fazer esse corte e transição. De Queridas feras destacam-se duas cenas. Um aconteceu logo no seu começo: um casamento realizado em adega típica de Colares. Na boda, Xico Zé, que casara com Lili, vês esta com Afonso Guerra. Propõe o noivo um brinde à sua mulher e ao seu amante. Outro pico de acção foi o corte de cabelo de Fernanda Serrano, cuja personagem tinha o cabelo a cair, por tratamento de cancro da mama. Curiosamente, na altura, Fernanda Serrano era a cara da publicidade de um banco comercial, pelo que houve necessidade de gerir a nova imagem de mulher com cabeça rapada.

Leitura: Hachmeister, Alexandre (coord.) (2004) O livro Queridas feras. Lisboa: NBP – Produção Audiovisual e Element – Produção Audiovisual

Texto da crónica que passará hoje por volta das 10:00, na Antena Miróbriga Rádio ou 102,7 MHz (região de Santiago de Cacém)

domingo, 23 de julho de 2006

MEMÓRIA E GUERRA

"Estão dispostos a perdoar, mas não a esquecer" - eis o lead de uma página do El Pais de hoje, exactamente a propósito da Lei da Memória Histórica, em que os antigos presos políticos pedem que seja reconhecida a sua tragédia. E descendentes de antigos combatentes querem saber onde estes foram enterrados, para lhes prestarem uma última homenagem. Para além de uma reparação moral das represálias que atingiram filhos e netos dos antigos combatentes.

Estas histórias de esquecimento e memória ocorrem num momento em que o Líbano passa por momentos dramáticos: uma guerra com Israel. Na quinta-feira passada, Timothy Garton Ash, no Guardian, escrevia sobre a nova desordem multipolar (traduzido para castelhano na edição de hoje do El Pais). Ash entende que, até à queda do império soviético, se vivia numa ordem bipolar - ou se era a favor dos americanos ou dos soviéticos. A guerra fria teve este embate bipolar como centro da sua ideologia. Apesar do confronto permanente, havia uma verdade - um lado contra o outro. Após a queda da União Soviética e do muro de Berlim, e com os avanços económicos da China e da Índia e o crescimento do movimento radical muçulmano, deixou de existir a certeza bipolar. Assim, vive-se hoje numa desordem multipolar mundial.

Para além do (res)surgimento económico de Estados (Brasil, China, Índia, Rússia), cujos recursos energéticos concorrem com os das economias ocidentais, surgem outras tendências. A primeira é a do poder crescente de actores não estatais, e que vão desde ONGs como o Green Peace até movimentos radicais terroristas como o Hamas, o Hezbolá e a Al-Qaeda. Uma segunda tendência aponta para as tecnologias: os avanços tecnológicos, em especial nas indústrias do armamento e na violência, chegam a pequenos grupos, que podem espalhar o terror com meios reduzidos, e que conduziram aos acontecimentos das Torres Gémeas em Nova Iorque, e nos transportes em Madrid e Londres.

A multipolaridade é um conceito que tem vindo a ganhar consistência desde 2003, quando Chirac, o presidente francês, disse que isso era positivo. Mas, reflecte Ash, ele não se referiu a ordem ou desordem multipolar. E o que parece estar a acontecer é exactamente essa multipolaridade sem ordem, o que impossibilita o reconhecimento rápido e seguro dos vários agentes sociais envolvidos numa questão. Muitos são secretos ou actuam a mando de outros. Ash aconselha prudência: se a multipolaridade é melhor que a bipolaridade, as democracias ocidentais têm sérios problemas em lidar com essa desordem multipolar. A guerra no Líbano é um exemplo dessa incapacidade de lidar com o novo modelo.

A formação e manutenção da opinião pública passa por um conhecimento o mais perfeito do mundo de desordem multipolar. Em que os jornais continuam a ter uma grande importância. Conhecer a geografia do Médio Oriente, quem são os povos que os habitam e a sua história antiga e recente, as suas religiões e tipos de Estado, resultam de cultura geral mas, também e cada vez mais, da leitura atenta do que os jornais fornecem.

Encontro um exemplo no Observer de hoje: um dos textos descreve a importância da comunidade xiita no mundo árabe (10 a 15% do total de 1,4 mil milhões de árabes), confortada pela queda do poder sunita no Iraque (apesar de minoritário) e pela agenda política e de apoio do regime do Irão. Um texto assinado pelo editor do Daily Star, de Beirute, confere outra perspectiva - apesar de não evidente no texto, há uma assunção crítica sobre o Hezbolá, apesar do momento ser de unidade. O importante, diz, é que os árabes lutem pela sua terra, dignidade e esperança num mundo melhor para os seus filhos. E outros textos, embora também não evidentes (não tendenciosos), apontam na perspectiva de defesa dos israelitas. Sem esquecer a minoria cristã libanesa, que ontem teve o seu primeiro grande susto, com a destruição de antenas de televisão e telemóveis na sua área residencial.